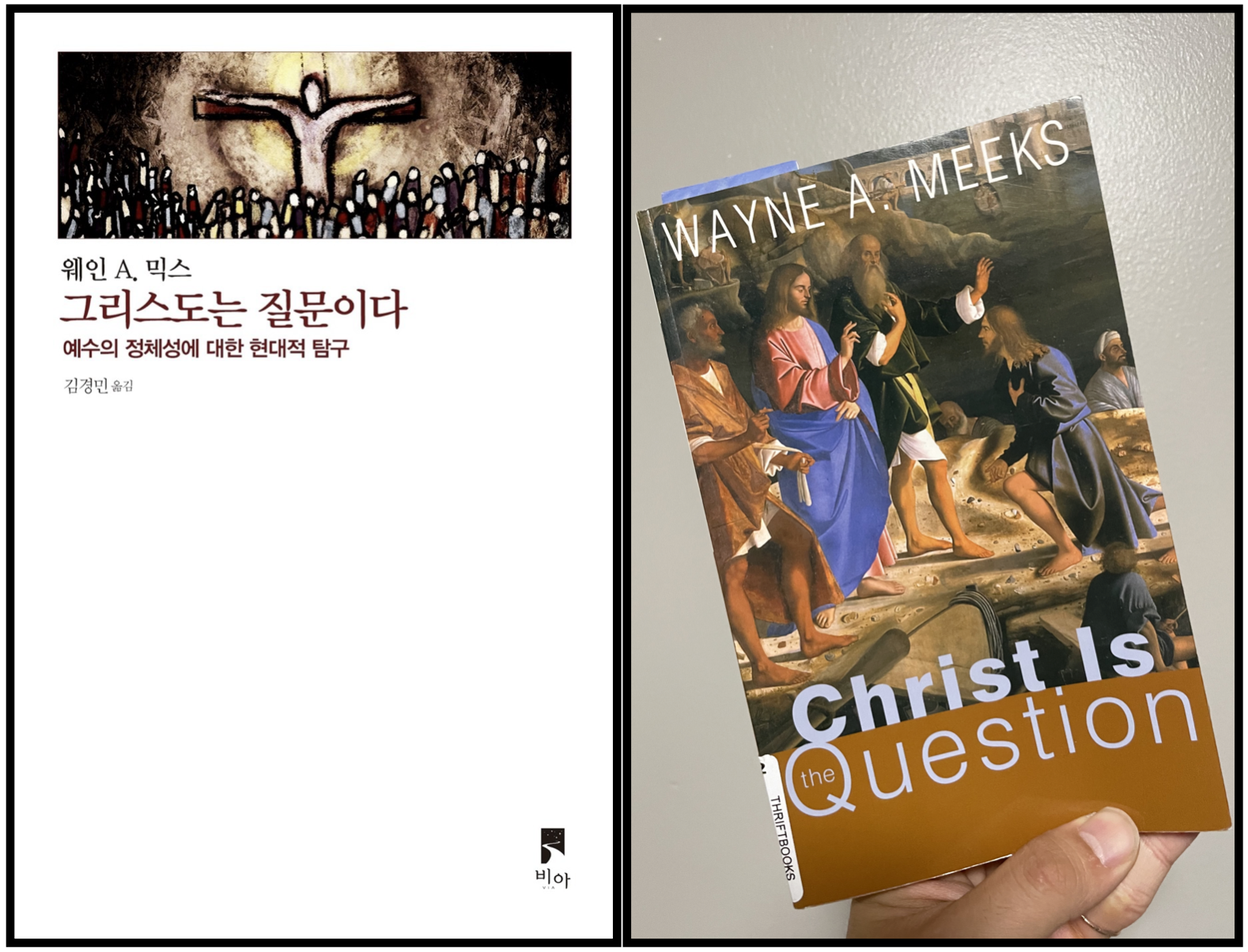

# Wayne A. Meeks, Christ is Question / 그리스도는 질문이다.

그리스도는 질문이다.

종종 아주 작은 책이지만 밀도가 높은 책들이 있다. 크리스터 스텐달의 유대인과 이방인 사이에 있는 바울(감은사), EP샌더스의 바울(시공사)/사도 바오로(뿌리와이파리), 데일 앨리슨의 역사적 그리스도와 신학적 예수(비아)가 그렇다. 웨인 믹스의 그리스도는 질문이다(비아) 역시 그런 밀도 높은 책 중에 하나다. 스텐달의 책이 20세기 바울신학의 변곡점이라면, 샌더스의 짧은 책은 바울서신의 학문적 논의 속으로 들어가기에 적합한 입문서다. 믹스의 책은 분명 학문적 논의를 담고 있지만 스텐달과 샌더스의 책에 비하면 오히려 회고록에 가깝다. 이는 데일 앨리슨 책과도 비슷하다. 앨리슨은 역사적 예수 연구의 권위자로서 자신의 여정 가운데 느꼈던 점들을 아주 밀도 있게 정리했는데, 개인적으로는 지극히 신학생 내지 학자들을 위한 책처럼 읽혔다. 믹스의 책은 앨리슨의 책보다는 좀 더 폭넓게 독자를 잡은듯 보인다. 이는 엠마오 서평지에서 김선용 박사가 얘기하듯 "예수"라는 주제에 폭넓은 관심을 가지는 서구권 독자들을 대상으로 썼기 때문이다.

믹스는 본디 조심스러운 사람이다. 다만 이 책에서 믹스가 시도하는 일은 그답지 않게 과감하다. 지나치게 짧은 분량에 방대한 얘기를 아무렇지 않게 한다. 믹스가 대내외적으로 초기기독교 사회사 연구의 대가로 알려져 있지만, 이토록 서구 역사와 지성사를 잘 꿰뚫고 있었는지, 초기 기독교 사회를 넘어서 현대 미국 종교사회의 현황까지 적확하게 꿰는 모습에 초반부를 넘길 때마다 놀랬다. 이 책의 초반부를 읽고 믹스가 서구 성서학자들, 기독교 지성인들의 문제점에 대해 언제부터, 얼마나 오랜기간 관찰해왔을지 궁금해졌다. 역사적 예수 연구자들, 예수에 대해 집중하는 학자들과 지성인들이 지나치게 예수의 정체성에 대해 집중한 것은 근대의 산물이라는 주장을 놀랍도록 짧은 분량에, 그러면서도 충분히 이해할만하게 설명한다. 믹스는 이 정체성에 대한 근대적 이해가 자아에 지나치게 집중한 결과라고 말하면서, 사회적 교류를 통해서 점진적으로 변화되는 과정에 있는 것을 정체성으로 이해해야 한다고 주장한다.

책의 중반부와 후반부의 내용은 이 점진적 과정이 어떻게 이루어지는지, 여러 질문에 서로 교류하며 대응하는 과정을 통해 사람이 어떤 식으로 정체성을 형성하는지에 대해서 담고 있다. 초기 기독교인들이 가졌던, 혹은 해석해내야 했던 질문은 바로 '십자가에서 처형당한 자가 어떻게 메시아가 되었는가'이다. 많은 학자들은 이 질문을 보편적인 메시아상에 대한 역사적 탐구를 통해서 풀어보려 했다. 비슷한 시기의 쿰란, 나그함마디와 같은 문헌들 속에서 메시아에 대해 그리는 자료들을 탐구한뒤 예수가 그러한 메시아라고 답하려 했던 것이다. 하지만 이러한 탐구는 믹스에 따르면 반쪽짜리다. 이내 초기 기독교인들의 정체성이 된 십자가에 처형당한 메시아라는 질문은 명료한 역사적 사실을 통해 답변되는 것이 아니다. 믹스에 따르면 이 질문은 역사적 사실로 답변되지 않고 서사(내러티브)와 은유(메타포)를 통해서 완성된다.

복음서는 이러한 해석 작업의 결과라고 할 수 있다. 본래 침례자 요한에 대해 사람들은 질문을 던졌다, "당신은 엘리야인가? 예언자인가? 아니면 오시는 메시아인가?" 요한은 이 질문에 자신은 그저 오시는 분의 길을 예비하는 자라고 답한다. 같은 질문을 예수에게도 던질 수 있는 한편, 예수는 엘리야가 아니지만 그 와 같이 여러 이적들을 행한다. 예수는 예언자긴 하지만, 그 "어느 예언자도 이전에 이렇게 말한 적이 없었다". 예수는 메시아이긴 하지만, 이미 정해져있는 메시아상에 부합하는 것이 아니라 그 정체성이 내러티브를 통해서 점진적으로 메시아의 이야기가 된다. 이 내러티브를 형성하는데 가장 중요한 요소는 구약성경을 해석하는 작업이었다. 초기기독교 공동체와 쿰란 공동체는 이스라엘의 성서, 곧 구약성경을 해석하면서 자신들의 정체성을 형성해나갔다. 고린도전서 15:3-8에서 바울이 보여주는 짧은 고백을 통해 이미 예수의 죽음 이후 30년이 채 안되어 어떠한 정체성이 형성되었음을 알 수 있다. 십자가에 처형당한 자가 사실은 구약성경에 예언된 대로 삼일만에 부활했다는 사실, 그 사실을 통해서 초기 기독교 공동체는 처형당한 메시아의 딜레마를 해석해냈다. 그리고 이 해석이 곧 복음이 되었다.

한편 믹스는 바울이 이 복음을 확장시켰음을 관찰한다. 데살로니가전서를 보게 되면 바울은 데살로니가 공동체가 보여준 사랑과 친밀함을 "복음" 기쁜 소식이라고 부른다(살전 3:6-7). 바울은 환난 중에도 복음을 전했고, 이는 데살로니가 공동체에게 전해졌으며, 데살로니가 공동체도 동일하게 환난중에 고통을 받았다. 데살로니가 공동체는 유대에 있는 교회들을 본받았고, 바울을 본받았으며 이내 마게도냐와 아가야에 있는 교회들에게 본이 되었다. 이러한 일은 모두 데살로니가 공동체가 십자가의 로고스를 받아 "우리와 주를 본받은 자"가 되었기 때문이다(살전 1:6). 바울은 십자가가 지닌 고통과 환난의 모티프를 확장시켜서 이를 데살로니가 공동체에게도 적용시킨다. 이는 십자가의 처형이 그저 역사적 사실로만 머물지 않고 내러티브와 메타포로 전해졌기 때문에 가능한 일이라고 믹스는 보여준다. 이에 믹스는 성경이 무언가 분명하게 보여준다는 주장을 멈추고 서사를 전달해야한다고 말한다. 서사는 그 자체적으로 생동감있는 메시지를 전달하며 독자에게 참여를 자연스레 유도한다.

믹스는 이러한 서사/내러티브가 아주 긍정적인 것으로 여긴다. 서사, 곧 내러티브란 특정한 공동체의 관습과 행동양식에 개연성을 부여한다. 다소 조심스럽게 얘기하자면 서사/내러티브는 그 자체적으로 긍정적이지도 부정적이지도 않다. 미국의 개신교인들이 정치적 우파인 공화당을 지지하는 현상 또한 그들의 서사 속에서 정치적 우파를 지지하는 것이 충분한 개연성이 있기 때문이다. 한국의 근본주의 개신교가 정치적 우파를 주로 지지하는 것 역시 70-80년대 경제발전을 거치면서 정치와 연대해온 역사 속에서 많은 서사들이 개연성을 부여해주기 때문이다. 이 내러티브와 서사라는 것은 그 자체적으로 긍정적인가 부정적인가하는 것이 아니라, 공동체가 자신들의 서사를 통해 어느 쪽에 개연성을 부여하는가에 따라 방향성이 종종 정해지기도 한다. 복음서와 바울서신을 통하여 보게 되는 초기 기독교인들이 믿었던 그리스도에 대한 서사는 실로 놀라운 것이어서 데살로니가 교인들이 환난 중에도 사랑을 실천하게 만들었다. 이러한 복음은 점차 확장되어 지구 반대편의 우리에게 전래 되었다고도 볼 수 있다. 그러나 서사는 때로 확장될 여지가 크고, 때로는 근본주의 개신교가 정치적 우파와 연대하여 무속적 성향을 가진 정권을 지지하게 만든다. 서사는 분명 공동체에게 개연성을 주지만 그 서사라는 것이 학자들과 목회자들의 노력만으로 통제되는 것이 아니다.

이 책은 성서학에 기반한 책이지만 단순히 고대 초기 기독교의 담론에 머무르지 않는다. 이 책에 담긴 논의와 함의는 오랜기간 현대사회를 관찰하고 서구기독교 세계와 그 역사를 폭 넓게 관찰한 뒤에야 도출할 수 있는 것이다. 제아무리 저명한 학자라고 해도 이러한 분석은 부담되는 일이다. 어떠한 면에서는 거의 사회학적이거나 철학적인 논의를 담고 있기 때문에 자칫 자신의 전문적인 영역을 벗어난 다소 무리한 이야기를 할 수 있기 때문이다. 그러나 믹스는 그 일을 훌륭하게 해낸다. 자신의 학문적 영역을 벗어난듯 해보이면서도 그는 명료하게 현대 성서학자들과 기독교 지성인들이 가진 문제점들을 분석하고 비판하며 올바른 질문으로부터 시작해서 해석을 통해 완성되는 서사와 내러티브가 가진 힘을 독자들에게 보여준다. 보수적인 기독교인의 관점에서 믹스는 신앙을 가진 기독교인이 아닌 듯 보일 수 있지만, 나의 판단에는 분명 성서의 권위와 서사와 사로잡힌, 좀 폭넓은 관점에서의 기독교인이다. 이 책에서 보여주는 믹스의 노력은 기독교가 세상의 소금이 되기를 바라는 기독교인의 바램과 크게 다르게 보이지 않는다.

한편으로 나는 목회적인 관점에서 이 서사라는 것이 곧 성령께서 빚어가시는 것이라고 믿는다. 현대 한국교회에게 주어진 서사는 참으로 많지만, 그 중에서 자랑스럽게 내놓을만한 서사는 어떤 것이 있을까 고민하게 된다. 우리는 지난 세기동안 빌리 그레이엄의 최대 전도집회, 가장빠른 교회 성장, 가난과 공산화의 위협으로부터 벗어나게 해준 것을 복음의 역사라고 믿고 우리 한국교회의 서사로 삼았다. 각 교단마다 가진 서사 역시 큰틀에서 이러한 담론을 크게 벗어나지 않으리라 생각된다. 기존에 충분한 개연성이 있었던 이러한 서사는 이제 그 설득력을 잃고 있다. 그러나 위기 가운데 초기 기독교인들이 해낸 해석의 작업, 바울이 해낸 처형당한 메시아의 복음이라는 해석은 실로 놀라운 영향력을 가져서 지금까지도 우리 가운데 역사하고 있다. 분명 한국교회는 공동체적으로 새로운 서사를 만들어내는 데 실패했는지 모르지만 일선의 목회 현장에서는 한 가정을 변화시키기 위해 노력하는 목회자들이 여전히 이 서사를 붙들고 성령께서 빚어주시기를 간구한다.

서사라는 것은 어느 진영의 그리스도인을 막론하고 모두에게 중요하다. 믹스의 책은 그러한 면에서 모든 이들에게 추천할만한 책이다. 트위터에서 미국 교수들을 팔로우 하다보면 특정한 책을 매년 한번씩 반복 독서한다는 사람들을 보게 된다. 대부분은 고전문학이나, 좋아하는 소설 시리즈인 경우가 많지만 가끔 성서학 책 중 한권을 매년 반복해서 읽는다는 경우가 있는데, 나는 이 책을 그런 책 중 하나로 꼽고 싶다. 이 책은 어느 순간에 성서학도로서 길을 잃었다고 생각되는 경우가 있다면 다시한번 펼치고 싶은 책이다. 이 책을 읽고 해석할 10시간의 고립을 허락해준 미국행 비행기와, 서평을 소개한 엠마오 서평지, 심도있는 서평을 해주신 김선용 박사님께 감사한 마음이 든다. 미국에 있는 동안 책을 샀기 때문에 영문판으로 읽었지만 이러한 책을 한국교회에 소개해주신 비아출판사와 김경민 번역자님께도 참 감사한 마음이 든다. 모두에게 추천하고 싶다.

'📚책 리뷰 및 소개 > 📕성서학 책 리뷰' 카테고리의 다른 글

| The So-called Jew, in Paul's Letter to the Romans(2016) - 2 (1) | 2024.06.30 |

|---|---|

| The So-called Jew, in Paul's Letter to the Romans(2016) - 1 (0) | 2024.06.26 |

| 마크 알란 포웰의 사도행전 신학 (1) | 2024.01.06 |

| 마르크 반 드 미에룹, 고대 근동 역사를 읽고(2): 1천년기와 아시리아 (3) | 2022.12.27 |

| 마르크 반 드 미에룹, 고대 근동 역사를 읽고(1): 3천년기, 2천년기 (1) | 2022.12.24 |